~ Music Salon ~

~ 音源創作の話題 ~

PCでDAWと呼ばれるソフトを使ってのDTM(DeskTopMusic)音源創作の話をご案内致します!

当方がなぜこのソフトを使っているか?というと、譜面入力による創作をしたいからなんです。

SOL2では「スタッフウィンドウ」と呼んでいますが、スコア編集による創作で探して

このソフトに行き着きました。

2020年末現在は、このSOL2の開発は終了しており、

その開発チームは業界大手のSteinbergというメーカーにてサポート窓口を営まれています。

Steinberg社のソフトウェアは、スコアエディタ機能も備えており、

当方も現在、CubaseProに乗り替えて地道に創作習熟中なところです。

言葉にこだわり作詞の技術をコツコツと磨いてきた、作詞の勉強の話をご案内致します!

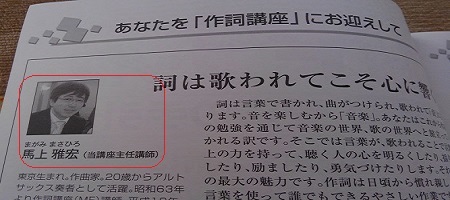

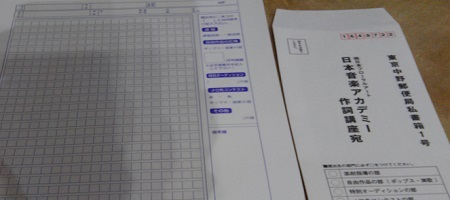

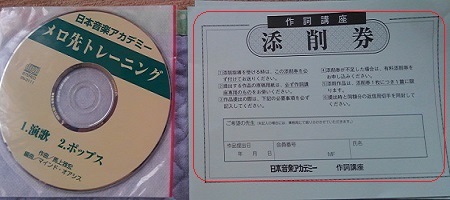

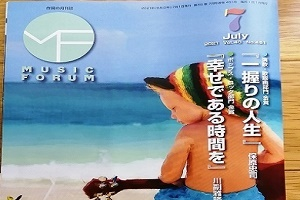

まず、作詞講座に入会すると、上の画像のこの様な1式が送られてきます。

そして、この日本音楽アカデミー・作詞講座(ミュージックフォーラム・MF)の3本柱の内の

2つと言ってもいい、

添削指導と、各回の選考担当者が選考して会報に歌詞を載せる「自由作品」の部というのが

あるのですが、

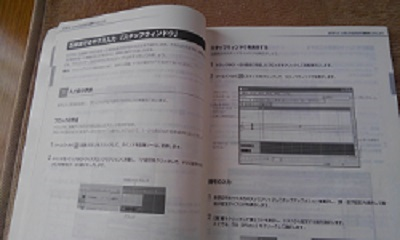

その添削指導を行っているのが、この講座の主任講師の馬上雅宏(まがみ まさひろ)先生です。

この添削指導がミソで、私はとにかくこの先生の指導のお陰で作詞力が上がった様なものですし、

色んな読解力や、そもそもの言葉の扱い、日本語力というのも格段に上がったと思っています。

目の前に先生が居ない、文字・文章だけで意図の遣り取りをするというところに上達のカギがあります。

そこがポイントなんです!とにかく頭をフル回転させ、相手の考えを汲み取る必要があります。

返事が返ってくるのに数日間のターンがありますから、考える猶予はあるわけです。

そこが若干のじれったさと交換に、上達の為の要素が籠められています。

馬上 先生は、作曲家でありサックス奏者です。ご自身では作詞はなされないそうですが、

ディレクター的な立場で作品を診断されているとの事です。

「もし自分で作詞をする様な立場になったなら、その時は添削をやめます。」と仰られていました。

添削をやめるまでの必要は無い様に思いますけどね。

そしてちなみに、添削指導を受けるにしても、課題作品や自由作品を提出するにしても、

歌詞を書くのは上の画像にある白い大きな原稿用紙になります。そして送付は画像右側の専用封筒になります。

切手代82~92円は自腹です。

もぅインターネットが普及して随分経つというのにですが、今どきにして、手書きです。

この点だけは、何とかならないものか、インターネットブラウザから専用ページなりにアクセスして、

専用フォームに入力して送信!という風にして頂きたいものですが・・・。

原稿用紙は初回資料到着時に、確か3冊ほど含まれていて、

沢山書く人でもそぅ簡単には使い切らないでしょうから

まず安心して作品に取り掛かる事は出来ます。

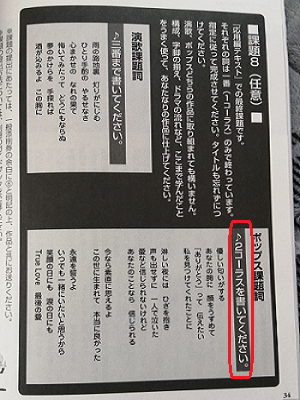

入会したら最初に、ちょっと見えづらくなってしまいましたが、

上の画像に赤線で示した「課題3作品」というのをやります。その課題3作品をこなさないと、

最初は会報に「課題3作品をお待ちしております」という欄に自分の名前(ペンネーム)が載り、

課題3作品を終えると晴れて、新人として会報に、3作品修了の方に名前(ペンネーム)が載って、

自由作品なり、コンテスト応募なりが出来る段階に入ります。

課題3作品は、1番目が「七五調四行詞」、2番めが「自己紹介歌詞」、

3番目が付属のCDに入っているオケ(メロディー)に合わせて書く「メロ先」と呼ぶ歌詞を

書く事になります。

作詞に慣れていない人は、このメロ先での作詞が一番難問かもしれないですね。

私も普段はほぼ全て詞先で歌詞を書きますから、最初は苦慮しましたが。

添削指導を受ける際にはこの画像の添削券というのを添えて提出します。

この添削券は、初回資料到着時に4枚オマケで付いていますが、4枚分使い終わったら、

あとは、1枚2000円で購入する事になります。

ここで、「アレもコレも毎回買うの?」と思われるかもしれませんね。

確かに、ちょこちょこお金がかかるのがこの講座ですが、

添削指導やこの講座の受講で作詞にそこそこ慣れてくると、

あまり添削指導を受けようという機会も、正直減ってきます。

作詞をそこそこ解ってくるので、自由作品やコンテストへの応募が主の目的になってくる事でしょう。

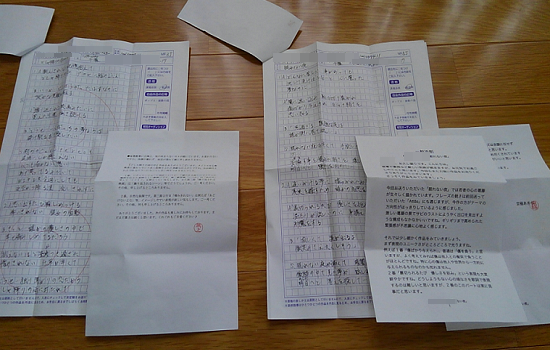

上の画像は、最初の課題3作品の返事の封筒です。

先生からの感想やアドバイス、次へ進むかどうかが書かれています。

作詞の通信講座としては、この環境は歴史のある環境で、

プロの現場で活動されている方々が講師陣をしています。

受講料は、年間受講料を12回の月々に換算すると4千円ほど(備え付けの4枚の添削券を使い切った後の、

追加分の添削券料金は含んでおりません)。

一括で年間受講料を払ってしまっても良いですし、

クレジット払いで後から12回分割にしても構いません。

本格的な老舗講座で、作詞に関心があり、きちんと学びたいと続ければ、

間違いなく腕は上がる事でしょう。

ちなみに、一般添削の添削指導の返事は封書で返って来ますが、封書の形態は様々です。

添削指導の中身はこれまた先生によって様々ですが、

原稿用紙に直接マルを付けてくる先生も居たりします。

画像では若干判り難いでしょうか、主任講師の馬上先生は、

良い箇所にはよく原稿用紙にマルを付けてくれます。

学校の作文で、先生が良いところにマルを付けてくれて褒められた、そんな事を思い出すかの様です。

参考までに、2人の先生の添削回答物を載せましたが。

添削指導の返事は、まぁ大体2週間ほどで返ってきます。

そして、今では当方は佳作の常連?状態です。

月イチの会報の掲載選考宛に作品を、「出せば載る」状態・・・ですが、毎回、佳作です。(苦笑)

最も多く世に作詞家を排出しているのは佳作からである・・・という話ですが、

だからとて安心しても、それで自信を持ってもしょうがないのですが、一応、出せば載る、

的な状態です。

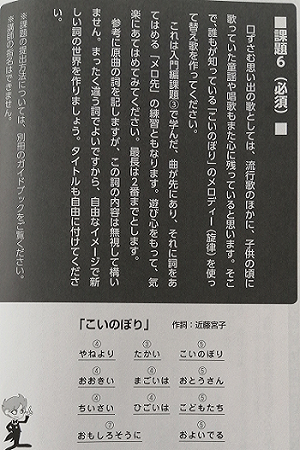

[ 受講2年目の必須課題 ]

この日本音楽アカデミー・作詞講座に入会して2年目には、必須課題が3つ用意されています。

これは、受講年月を重ねていく上で、避けて通れない道です。

・・・と、大げさな表現をしましたが、まぁ巷にあるどんな作詞の講座でも、

大抵同じ様な内容の事をレッスンとしてやっていると想像しますので、ましてやプロを目指すなら、

必須の題目だろうと思われます。

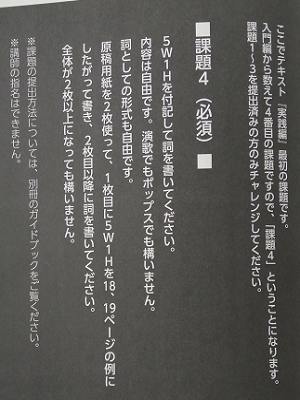

課題4は、5W1Hを加味して自由作品を1つ書きなさい、というもの。

5W1Hって!?・・・と思われるかもしれませんね。まるで学校の国語の授業じゃないんだから・・・と。

しかし、プロの現場の作品にて、時間軸の構成や、場所や状況、経緯や登場人物の心情の描写など、

いわゆる5W1H的な事が描かれていて、出来ていて当然!というのがプロの作品なので、

作詞の講座で、カリキュラムで要求されて当然ですから、こなしていくしかありません。

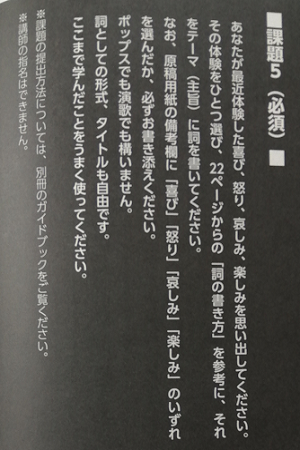

課題5は、喜怒哀楽を盛り込んで作品を制作せよ、というもの。

これは、変な言い方になるかもしれませんが、人間というのは「喜怒哀楽」を持っている生き物で、

日々、喜怒哀楽を持って生きている、生活している生き物ですから、

日々の生活で、その機微を自覚して、

経験/体験した事を作品に落とし込めば良いだけっちゃいいだけだから、

簡単な事・・・と言えば簡単なんじゃなかろうか?と、当方も取り掛かったその当時に思いました。

今でも、「そんなに難しい事じゃないでしょう・・・」とは思います。

とは言え、2年目ではまだ、難しい?ですかねぇ・・・。

そして、課題6は、メロ先(曲先)のシミュレーションです。

既に出来上がっている構成に、ある種、替え歌を作っていく作業です。

プロの現場では大半がメロ先だという、実際の割合が何割ほどか、8~9割ほどか、

詳しくは当方も熟知はしていませんが。

そして、アーティストなど、作詞作曲編曲MIX等々まで凡そ自分で全部作ってしまう人では、

メロ先だからと苦しむ必要があまり無いかもしれないので、半ば関係ない事かもしれませんが、

作詞家志望オンリーで目指すならば、避けて通れない必須の技術、力量です。

メロ先って、これ、コツを掴んでしまえば難易度が凄く高い事ではないかもしれませんが、

そこから味を出す、センス、感性を発揮して作品を光らせる必要があるので、

単なる、ハメコミ、辻褄合わせが出来る事・・・だけではない作業です。

たった2年目で、これらの必須課題3つをこなすのは、少々キツいですかねぇ・・・。

ましてや、学生時代にバンドやってた!それで歌詞を書いてた!という程度にでも作詞をした事もなく、

いきなり真っ白な状態からの受講だったら、課題なんて言われても、

何からどうすれば・・・と思うかもしれませんね・・・。

そうなると、1年目の習熟が結構大事になってくる、という話になりそうですが、

自分の作詞を客観/俯瞰しながら、焦らずに一歩ずつ前進して行くしかなさそうです。

課題は確実に身になる事ですから、楽しみながら進んでいきましょう。

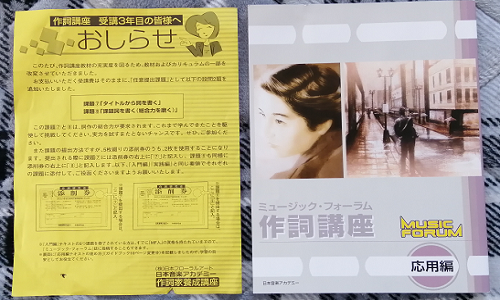

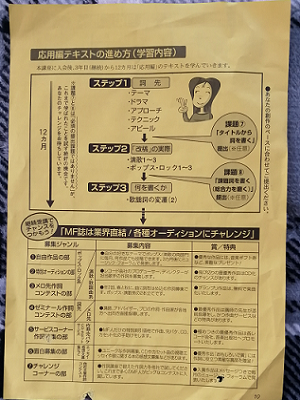

[ 受講3年目の任意課題 ]

この通信講座を受講して2年間が経過して、3年目に入る時に、

ステップアップにと設けられた2つの任意課題があります。

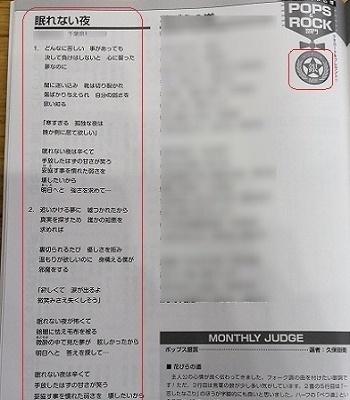

上の画像は、同封されてくる「応用編」と題したその案内の冊子と紙面です。

※「応用編」冊子↑表紙のデザインは、その時の偶々のもので、都度変わるものと思われます。

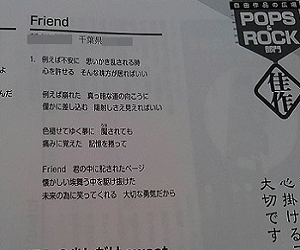

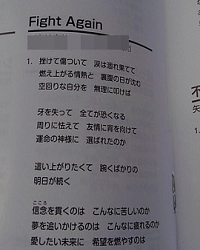

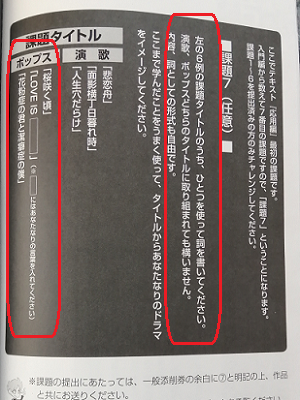

演歌・歌謡曲編と、ポップス編とで編成されています。

課題7は、用意されたタイトルから1作品作りなさい、というもの。

課題8は、1番だけが既に出来上がっており、自分で2番だけ作りなさい、

というものです(ポップス編)。

このケースは、この通信講座のみならず、学習の場ではよくありがちなものかと思われます。

まぁ、任意課題なので、突き詰めて言えば、やってもやらなくてもどちらでも良いのですが・・・。

が、やはり、自分の向上、成長の為にはチャレンジした方が良いでしょう、と思います。

当方は、POPS/Rock系なので、そちらの分類から選んで書いた訳ですが、

予め準備されているものから発展させて書く、これは、個々の作家さんによってかなり

個性が出るはずです。

正直、これ、「面倒くせぇなぁ~・・・」と思う事もあるでしょうねぇ・・・。

当方もしばし思いましたから。

ただやっぱり、サボらずにやればやったで、それはそれで面白いものでした。

支払っている受講料は、任意課題をやったから上がるものでもなく同一の金額だけ払っているのだから、

挑戦してみないと損かなぁという、変な損得勘定とか芽生えたりもして・・・。

やってみると、格段にハードルが高い課題でもありませんでしたので、

億劫がらずにやってみる事で、多少なりともの成長の為のスパイスには繋がります。

◆そしてですが・・・

受講歴、累計7年にしてですが、漸く・・・と言いますか、2021年7月号の冊子にて、

マンスリーの講座内コンテストの「自由作品の部」に投稿した作品が銀賞に載りました。

最上位が金賞、続いて銀、銅、秀作、佳作があります。

タイトルの佳さや、ワンフレーズの佳さを評価するコーナーもあります。。

累計7年にして「載りました!」と喜んでいても、随分遅い方だと思われますが。

同じ作品を過去にも投稿した記憶はあり、今回、改稿もせずに投稿したはずですが、

選考する先生が違えば結果もそこそこ変わるだろう・・・と考えます。

更に、同じ先生であっても年月が経てば変わる事もあり得るだろうとも思います。

だから、同じ作品を一部改稿したりして時々投稿する事はあります。

その策がハマった!という訳ではありませんが、載りました。

賞?としてか、後日、1000円のQUOカードがギフトで送られて来ましたが。

まぁ正直、そこにお金をかけるより、受講料下げて欲しいと思いますけどね。

そんなところで、プチ嬉しい受賞の片鱗の1場面でした。

そんな、作詞の通信講座を受講して作詞を勉強している人物が書く歌詞ってどんなものか?というのは、

こちらの画像リンク↓から自作歌詞掲載ページをご覧頂けます。参考までに。

作詞歴だけで言えば30年程度、通信講座の受講歴の累計で言うと6年余りの見識に基づいて、

この度、ココナラというサイトに、作詞の添削・アドバイスを出品致しました。

過去に、アマチュアバンドに作詞を提供した事は何度かありますが、

プロの作詞家としての作詞提供の経験は無い、講師経験の無い者からの、ある種、

同士からのアドバイスでも、

それでも良いと考える方へ、得意分野のサービスとして出品致しました。

いかがでしょうか?

ちなみに、当方の添削/アドバイスは以下のURLページの様な感じです。

● http://bbs.utamap.com/bbs2.php?mode=res&idx=92

● http://bbs.utamap.com/bbs2.php?mode=res&idx=93